빼앗길 것이 많았던 곡창지대

수탈과 저항으로 점철돼왔던

‘비운의 땅’ 전라도 천년의 역사

수탈과 저항으로 점철돼왔던

‘비운의 땅’ 전라도 천년의 역사

정남구 지음/라의눈·2만원 한국 사회의 경험적 진실 하나. 서울에 산다 해도 출신지역에 따라 표준어 사용률에 차이가 있다. 전라도 출신일수록 표준어를 구사하고, 경상도 출신일수록 경상도 방언을 잘 고치지 않는다. 나이가 많을수록 그렇고, 남성일수록 그렇다. 경상도 방언이 언어학적으로 고치기 어렵다는 설을 내세우는 사람도 있지만, 경상도 출신이어도 여성은 출신지를 짐작하기 어려운 경우도 많다. 누군가는 고향의 습속에서 멀어지기 위해 더 노력하고, 누군가는 굳이 그렇게 하지 않는다. 그 차이는 대체 어디에서 오는가. 정남구의 <나는 전라도 사람이다>는 차별받은 땅, 천대받은 땅 전라도의 1000년사를 파헤친다. 왜 ‘나는 전라도 사람’이라고 말하기 어려워하는 사람들이 많아야 하는가를 알아가는 긴 여정이다. <나는 전라도 사람이다>는 기자인 저자가 사료에 기반해 보여주는 전라도의 역사.

결론부터 말하면 전라도에는 빼앗아갈 것이 너무 많았다. 빼앗는 자들은 빼앗기는 사람들을 되레 ‘악’으로 만들었다. 그래야 양심을 달래고 편한 잠을 잘 수 있으니까. 전라도라는 이름은 고려 현종 9년(1018년) 강남도와 해양도를 합쳐 만든 지방행정구역이다. 올해는 전라도가 만들어진 지 천 년이 되는 해. 전주와 나주의 앞 글자를 땄다. 한반도에서 벼농사를 위한 대규모 수리시설을 가장 먼저 만들고, 넓은 땅을 개간한, 한국의 대표적인 곡창지대이기도 하다. 그만큼 ‘땅’에 대한 이야기는 시작부터 묵직하고 전라도라는 지리적 특색이 어떻게 사람들을 만들어냈는가를 알게 한다. 그 첫 문장은 “곡식이 익지 않은 것을 기饑라 하고, 채소가 익지 않은 것을 근饉이라 한다.”

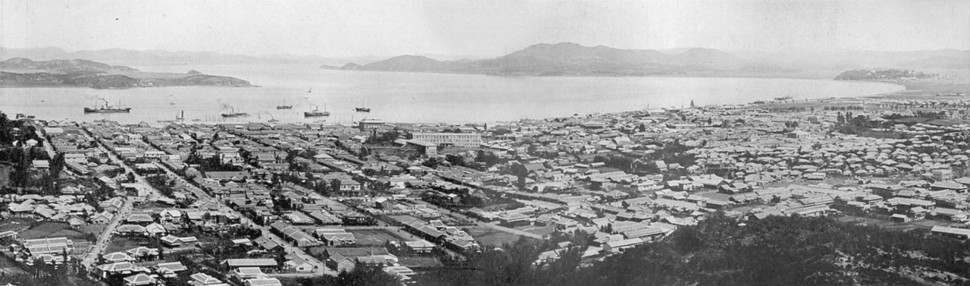

일제시대 전라도를 대표했던 수탈항구 군산의 전경. 일제시대에 촬영된 사진이다. 한겨레 자료사진

벽골은 김제의 옛 이름으로, 벽골지의 제방 전체 길이는 지금 도량형으로 환산하면 2.88㎞나 된다. 벽골지에 대한 기록은 <삼국사기> 신라본기에 수록되어 있다. 신라가 벽골제를 축조했다는 말이다. 하지만 그 시기 벽골이 신라의 영토였다는 근거는 없다. 백제가 남긴 벽골제에 대한 기록이 없는 탓이리라. 어쨌거나 벽골제는 이후 계속 증수되며 유지되었으나, 고려시대였던 1146년 인종이 병이 들어 무당의 말을 듣고 이런저런 일을 벌이는 과정에서 벽골지의 제방을 트는 일이 있었다. 제방을 다시 쌓은 것이 왕에게 해를 끼쳤다는 말을 듣고 헐어버린 것으로 추정한다. 바닷가에 제방을 쌓거나 저수지를 만들어 그 아래 묵은 땅을 농토로 만드는 식으로 땅을 늘리는 간척과 개간은 권세가들의 부동산 투기였다. 고을 사람들을 총동원해 땅을 확보하면 그 땅이 힘 있는 자들의 소유가 되어버리는 일이 적지 않았다. 임진왜란 이후 많은 토지가 주인 없는 땅, 묵히는 땅이 되었을 때는 정부가 이를 궁방(왕과 선왕의 가족 집안)에 불하했는데, 소유주가 있는 개간지까지도 자기네 것으로 만들곤 했다.

‘선비’ 장은 제주에서 시작한다. 조선시대 섬 제주는 전라도 관찰사의 지휘를 받았다. 군사 관할은 진도와 함께 전라좌도에 속했다. 제주는 유배지였는데, 한양에서 가장 멀고 9백 리나 되는 험한 바닷길을 건너야 하는 제주 섬은 ‘3천리 유배’의 상징적인 곳이었다. 조선조 5백 년 동안 제주 섬에 유배당한 사람은 광해군을 포함해 200명 가량 됐다. 제주 섬 다음으로는 순천, 강진, 해남, 영암 등지를 끼고 있는 지금의 전라남도 지역으로 가장 많은 사람이 유배당했다. 이런 제주 세 읍에, 추쇄 경차관으로 서른 네 살의 나주 사람 최부가 임명되었다. 추쇄란 죄를 지은 자를 조사해 귀환시키는 일이었는데, 그가 제주로 간 지 넉달 만에 아버지의 상을 접하고 고향으로 돌아갈 배를 띄웠다. 배는 표류해 해적을 두 번이나 만나는 천신만고 중국 저장성 앞바다에 이르고 5개월 만에 귀국했는데, 애초에 부친상 때문에 이 긴 여정이 시작되었음에도 불구하고 최부는 성종의 명에 따라 여드레 동안 남대문 밖 청파역에 머물면서 견문기를 써서 바쳤다. 아무리 왕명이라지만 자식으로서의 도리에 어긋난다는 사헌부의 비판을 받았다. 요령이 없을 정도로 강직한 최부는 연산군을 임금으로 모시면서 어려움을 겪는다. 연산군은 직언을 하는 최부를 유배시키고, 노비로 만들고, 참형에 처했다. 권력과 거리가 있었다는 전라도 유학자 일화 중 하나다.

6장 혁명, 7장 개벽은 둘 다 천지를 뒤엎어 다른 세상을 만들고자 한 이들의 이야기다. 억압하에 놓인 전라도가 꿈꾼 맹렬한 희망이 동학농민운동이라는 현실의 저항과 후일 원불교로 불리게 된 종교적 저항의 형태를 갖추게 되는 과정을 말한다. 조선 말기부터 일제 치하에 들어서면서, 전라도의 수난사는 본격화된다.

“전라도 이야기는 알맹이 없이 빈 껍데기만 유통된다”는 저자의 안타까움은 전라도라는 땅의 서사를 8가지 키워드로 꼼꼼하게 짚어간 결과물로 완성되었다. 읽다보면, 낯선 이야기에서 낯익은 이야기로 구성됐는데(시간순 구성이기도 하다), 억압의 서사 외에 전라도의 사람들에 대한 풍성한 이야깃거리를 들려준다. <나는 전라도 사람이다>는 전라도를 축소시키지 않고 쓴 한반도 천년사인 셈이다. 이다혜 작가, 북칼럼니스트