광세(曠世)의 문인인가, 시대의 아부꾼인가. 이규보(李奎報, 1168~1241)를 두고 내려지는 평가는 극단적이다. 그만큼 문제적 인물이었으며, 복잡다단한 시대 상황이었다. 그러나 어느 쪽의 비판이 되었던 이규보는 13세기 문학사에서 하나의 지평을 열었다는 데 이론이 없다. 그가 살았던 시대와 그가 이룩한 문학의 핵심을 정리해본다.

샘 속의 달을 노래함

이규보는 13세기 한국문학사의 지평을 넓힌 사람이다. 그는 스스로 문학인으로 크게 자부했으며, 더불어 문필을 가지고 시대에 봉사하는 일에 주저하지 않았다. 그것이 극악스러운 최씨무인정권이었는데도 그랬다. 한마디로 이규보는 문제적 인간이었으며, 그래서 그에 대한 평가는 오늘날에도 극단으로 갈려 나온다.

문학적 감수성이나 세계인식이 얼마나 뛰어난 것이었나는 이규보의 다음과 같은 시로 적절히 설명할 수 있다.

산승이 달빛을 탐하여 山僧貪月光

병 속에 물과 함께 길어 담았네 甁汲一壺中

절에 다다르면 바야흐로 깨달으리라 到寺方應覺

병 기울이면 달빛 또한 텅 비는 것을 甁傾月亦空

‘영정중월(詠井中月)’ 곧 샘 속의 달을 노래한다는 뜻의 제목을 가진 시이다. 어렵지 않은 글자만 가지고도 정확히 운을 맞추고, 색즉시공(色卽是空) 공즉시색(空卽是色)의 불교 논리를 완벽하게 소화하여 시화한 작품이다.

달빛을 사랑하는 스님이라면 벌써 그것으로 공(空)의 생애를 충분히 실천한 분이련만, 그조차 욕심이요, 병 속의 가득찬 물을 쏟아내면 달빛 또한 사라지니, 완벽한 공(空)의 세계를 향한 치열한 싸움이 아닐 수 없다. 절묘한 표현이다. 샘물에 비친 달빛조차 색(色)의 세계로 여길 정도이니, 인식의 철저함을 넘어 시적 형상화의 수준에도 혀를 내두를 만하다.

불운한 시절 속의 모색

이만한 문학세계를 구축한 이규보는 어떤 사람인가. 그는 1168년에 태어났다. 이 해가 의종 22년이었는데, 그로부터 꼭 2년 뒤에 무신란이 터졌다. 집안이 그다지 번성해 보이지 않으나, 그럴수록 글로써 벼슬을 살고 집안을 일으켜야 할 형편에, 태어나자마자 만난 이런 시국의 비상사태는 그에게 결코 유리할 것이 없었다. 한미(寒微)하기는 하나 그 또한 문인의 한 사람이었기 때문이다.

자는 춘경(春卿)이요 처음 이름은 인저(仁低)였는데, 벌써 아홉 살 때 시를 짓는 신동으로 알려지고, 그의 호 가운데 하나가 삼혹호선생(三酷好先生)이거니와, 특히 술을 좋아하기로는 벌써 소년시대 때부터였다. 술 자체를 좋아했는지, 시대의 울분을 술로 달랬는지 모르겠으나, 자유분방한 성격에 과거 시험 같은 딱딱한 글은 마음에 차지 않아, 어려서의 소문과는 달리 시험에는 20대 초반까지 합격하지 못하였다. 대신 강좌칠현(江左七賢) 같은 이들이 관심의 대상이었다.

강좌칠현은 죽림고회라고도 하는데, 무신란의 와중에 자리를 잃고 현실세계에 염증을 느낀 이인로·오세재·임춘·이담지·조통·황보항·함순 등 7인으로 구성되었다. 중국 진(晉)나라 때 자유방임적인 노장사상(老莊思想)에 심취하여 시주(詩酒)를 벗 삼던 죽림칠현을 본떴던 것이다. 그들은 이규보에게 함께 하자고 권했다. 그러나 이규보는 함께 어울리면서도 정작 동참의 권유에는 완곡하게 거절하면서 이런 글을 보냈다.

“대나무 아래의 모임에 참여하는 영광을 차지하고서 술을 함께 마셔서 기쁘지만, 칠현 가운데 누가 씨앗에 구멍을 뚫을 사람인지 알 수 없다.”

실은 중국의 죽림칠현 가운데 인색한 사람 하나가 자기 집의 좋은 오얏 씨앗을 다른 누가 가져다 심을까 염려해 모두 구멍을 뚫어 놓았다는 고사가 있다. 은거를 표방하되 제 먹을 것 챙기기는 재빨랐던 이가 있었으니, 그와 마찬가지로 이규보는 죽림고회의 한계와 이중성을 꿰뚫어 보았다. 속으로는 벼슬길을 바라면서 겉으로 초월한 듯 살아가는 이들에게 보내는 야유이기도 했다.

이규보는 그만의 길을 걸었다. 백운거사(白雲居士)를 자처하고 시를 지으며 장자(莊子) 사상에 심취했다. 그가 새로운 역사의식을 갖추어 나가는 모습은 25세 때 지은 [동명왕편(東明王篇)]이나 [개원천보영사시(開元天寶詠史詩)]같은 작품에 드러난다. 이때는 지방을 돌다 개성에 돌아와 궁핍한 생활을 할 때였다. 우리 역사에 대한 지극한 자긍심과 함께 문란한 정치와 혼란한 사회를 보고 크게 각성한 결과였다. 특히 [동명왕편]은 민족 영웅 서사시로 오늘날의 평가 또한 극진하다.

입신양명의 길로 나가

한 바탕 풍운의 시기가 지난 다음 이규보는 현실적인 길을 찾기로 하였다. 무신정권은 최충헌에 이르러 방향을 잡고 있었다. 최충헌이 이의민을 죽이고 실권을 잡은 것이 1196년, 이규보의 나이 28세 때였다. 이규보는 최충헌의 동향을 유심히 살폈으며, 그에게 자신의 능력을 보여주기 위해 시문을 지어 보냈다. 그런 그를 최충헌이 알아보고 등용한 것은 이규보의 32세 전후로 알려져 있다.

이규보는 1207년 권보직한림(權補直翰林)으로 발탁되었고, 최충헌이 죽은 뒤 그의 아들 최이가 정권을 물려받은 다음에는 더욱 총애를 받아, 1220년 예부낭중기거주지제고(禮部郎中起居注知制誥)에 올랐고 국자좨주한림시강학사(國子祭酒翰林侍講學士)를 거쳐 1230년 판위위시사(判衛尉寺事)를 지냈다. 한때 위도(渭島)에 유배되기도 했지만 얼마 안 있어 복직되었고, 1237년에는 수태보문하시랑평장사(守太保門下侍郞平章事)를 지냈다. 환갑을 바라보는 나이의 전성기를 누리던 때 벼슬이다.

이런 그의 행적이 오늘날까지 처신에서의 논란을 불러일으킨다. 1970~80년대의 대표적인 논객인 평론가 김현은 다음과 같이 말하였다.

“이규보로 대표될 수 있는 무인정권하의 기능적 지식인은 권력에 대한 아부를 유교적 이념으로 호도하며, 그것을 유교적 교양으로 카무플라지한다. 가장 강력한 정권 밑에서 지식인들은 국수주의자가 되어 외적에 대한 항쟁의식을 고취하여 속으로는 권력자에게 시를 써 바치고 입신출세의 길을 간다. 그가 입신출세하는 한, 세계는 여하튼 태평성대다.”

한마디로 권력에 아부한 지조 없는 문인이라는 평가이다. 그에 반대되는 입장에는 다음과 같은 견해가 있다.

“무신정권에서 벼슬을 하는 것을 주저해야 할 이유가 없었다. 기회가 오자 당당하게 나아가서 능력을 발휘할 수 있게 된 것을 자랑으로 여기고, 최씨정권의 문인들 가운데 으뜸가는 위치를 차지했다. 그 점을 두고 이규보를 낮게 평가하려는 견해는 수긍하기 어렵다. 벼슬을 해서 생계를 넉넉하게 하자는 것은 당시에 누구에게나 공통된 바람이었다. 정권에 참여해 역사의 커다란 전환에 기여하고자 한 것이 잘못일 수 없다. 무신란이 중세전기를 파괴한 데서 한 걸음 더 나아가 이규보는 중세후기를 건설하는 방향을 제시했다.”

국문학자 조동일의 평가이다. 학계의 일각에서 나오는, 몽골 항쟁에 강한 영도력이 필요하다는 판단으로 정권에 협조했다고 보는 시각과 궤를 같이 한다.

실상 문인 관료를 척결하고 일어선 무인정권에서는 국가 사무 특히 외교 문서를 맡아 할 전문 관료가 절대적으로 부족했다. 과거 정권에 때 묻지 않은 사람을 찾으려는 풍조는 오늘날도 마찬가지 아닌가. 문인이라곤 시골의 서당 선생 하나도 남기지 않고 내몰아 버린 무인정권으로서는 정신 차리고 보니 중국에 보낼 공문 하나 만들기 어려웠다. 그런 그들에게 새로운 문인, 자신들에게 거부감을 갖지 않는 문인, 과거 문인에 뒤지지 않을 실력이 갖춰진 문인이 절대적으로 필요했다. 거기서 이규보가 나타났다. 그는 이 세 가지 조건을 두루 갖춘, 무인정권이 갈망하던 인재였다.

새로운 세기를 건설하는 방향의 제시

앞서 조동일은 이규보를 ‘중세후기를 건설하는 방향을 제시’했다고 하였다. 새로운 세기를 건설하는 방향은 무엇을 말하는 것일까.

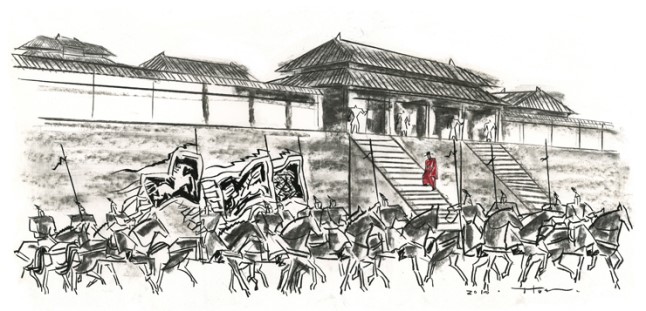

이규보의 문학은 자유분방하고 웅장한 것이었다. 그것은 이미 [동명왕편]에서 보여준 바였다. 1193년 명종23년이었다. 이 해는 곧 무인정권이 시작한 지 23년째임을 말한다. 무인정권의 두 번째 실권자 이의민이 10년째 그 권세를 누리고 있었다. 이의민이 누구인가? 아버지는 소금과 체를 파는 장사꾼이요, 어머니는 절에서 일하던 노비였다. 오직 힘만으로 권력을 잡고 전횡을 부리던 시절의 풍운아였다. 살벌한 세월, 왕은 있으나 허울뿐이고, 같은 무인끼리도 더 힘 있는 자가 약한 자를 죽이는 사이, 나라는 풍전등화와 같은 신세였다. 고려인이 그토록 사모해 마지않던 송나라는 북쪽 오랑캐에게 쫓겨 남쪽으로 옮겨간 지 오래되었다.

비극적인 시대에 태어난 이규보는 듣기만 해도 가슴이 설레는 옛 영웅을 떠올린다. 앞선 시기의 김부식이 버렸던 자료 무더기 속에서 그는 먼저 동명성왕 주몽을 만난다. 그의 고백은 이렇게 시작한다.

“처음에는 믿을 수 없어서 귀신이고 환상이라 생각했는데, 세 번 거푸 탐독하고 나니 점차 그 근원에 이르게 되어, 환상이 아니고 성스러움이며, 귀신이 아니고 신(神)이었다.”

환상이 아니며 성스러움이고, 귀신이 아니라 신었다는 언표는 고구려가 다른 아닌 우리 민족사의 줄기에 오롯이 자리잡고 있다는 사실과, 역경을 이겨내는 슬기로운 왕의 모습을 통해 후손에게 자긍심을 심어주자는 뜻을 품은 것이었다. 이야말로 고구려의 역사를 우리의 것으로 자리매김하고 웅변한 일대 사건이었다. 김부식의 시대였다면 있을 수 없는 민족사의 자랑이다.

이규보의 문학론은 기의(氣意)와 신의(新意)에 이르러 하나의 봉우리를 이룬다. 기의는 기골(氣骨)와 의격(意格), 신의는 신기(新奇)와 창의(創意)를 말한다. 시대적·민족적인 문제의식과 만나 바람직한 문학을 만들어야 한다는 기의는 [동명왕편] 같은 작품으로 현실화했다. 더불어 용사(用事)로 가득한 기존의 시를 비판한 것이 신의이다. 용사는 과거의 사적이나 시구에서 따와 시를 만드는 방법이다. 이것이 지나쳐 인순과 답습에 지나지 않는 문학으로 도배되는 현실이었다.

이규보가 재미난 비유로 쓴 ‘시에서 마땅하지 않은 아홉 가지’라는 글이 있다. 그 가운데서 ‘재귀영거체(載鬼盈車體)’와 ‘졸도이금체(拙盜易擒體)’가 돋보인다. ‘재귀영거’는 귀신을 수레에 가득 싣고 다닌다는 말로, 죽은 이들의 이름을 한없이 나열하는 것을 말한다. 게다가 옛날 것은 무조건 좋다 여기고, 그다지 뛰어나지도 않은 표현을 슬쩍 훔쳐서 자기 것이라 말했다가 금방 들통 나는 어리석음에 대해 통렬히 비난한다. ‘졸도이금’이다. 이것은 바로 지나친 용사에 대한 비판이고, 여기에서 신의로 새로운 세기를 건설하는 방향이 잡혔다.

![[화명동재수학원추천] 국선생전(이규보)](https://blogfiles.pstatic.net/MjAxNzA1MjNfMjAx/MDAxNDk1NTI0OTA1ODk2.CLGtUmeeS-mhSDHfe0bat90dhaWek_lqcmjse3QnFBgg.dee7x6l9_Yo0UhROPr64IxrYs8okRyyXao0_xngh6gAg.JPEG.doo_hak/bandicam_2017-05-23_16-34-47-113.jpg)