더농부 ・ 2019. 2. 19. 13:42

더농부 ・ 2019. 2. 19. 13:42 한 끼라도 빠트리면 어딘가 허전한 삼시세끼

삼시세끼는 한 예능 프로그램의 이름으로 쓰일 만큼 일상에서 자주 등장하는 단어입니다. 삼시세끼를 다 챙겨 먹는 것이 건강한 식습관으로 많이 알려져 있기도 하고, 하루 세끼 중 몇 끼를 챙겨 먹었는지에 따라 밥을 잘 먹고 다니는지 아닌지 판단하기도 합니다.

그렇다면 왜 하루 두끼도, 네끼도 아닌 세끼일까요? 아침을 먹지 않는 사람들은 하루 세끼가 불필요 할 수 있고, 누군가는 하루 세끼도 부족할 수 있습니다. 심지어 '아점'으로 아침과 점심을 동시에 해결하고 저녁 식사를 하는 경우는 아침, 점심, 저녁 모두 챙겨 먹었다고 말하기에 모호한 구석이 있습니다. 이처럼 현대인들의 식습관은 다양해지고 불규칙해지고 있지만, 삼시세끼는 여전히 사람들의 인식에 강하게 자리 잡고 있습니다. 당연하게만 느껴지는 삼시세끼, 아주 오래전부터 내려져오는 말로 생각이 듭니다.

그러나 과거 역사를 되짚어보면 삼시세끼라는 단어는 찾아볼 수 없다고 합니다. 하루 세끼 밥을 먹는 것은 그리 오래되지 않았는데요. 그렇다면 과거에는 하루 몇 끼를 먹었고, 언제부터 삼시세끼를 사용했는지 알아보겠습니다.

1일 2식, 아침과 저녁 식사가 원칙

과거에는 하루 두끼 식사가 일반적이었습니다. 우리 민족에게 식사를 뜻하는 단어는 아침과 저녁을 가리키는 조석(朝夕)만 있었습니다. 따라서 삼시세끼는 성립될 수 없었습니다. 고려 중기, 송나라 사신이 쓴 고려도경을 보면 '고려 사람들은 하루에 두끼를 먹는다'라는 기록이 남아있습니다. 이를 통해 1일 2식이 고려 시대의 관례였다는 것을 짐작해볼 수 있습니다.

조선 시대에도 1일 2식이 원칙이었습니다. 조선 후기 실학자 이덕무가 작성한 청장관전서를 보면 '우리나라 사람들은 아침과 저녁에 5홉을 먹으니 하루에 한 되를 먹는다'라는 문장이 있습니다. 이 문장에 아침과 저녁만 기술되어 있는 것을 볼 때 하루 두끼만 있었음을 유추해볼 수 있습니다. 병조참판이던 정의양은 양식 비축에 관한 상소문을 작성하기도 했는데요. 여기서도 2식을 기준으로 내용이 전개되어 있습니다.

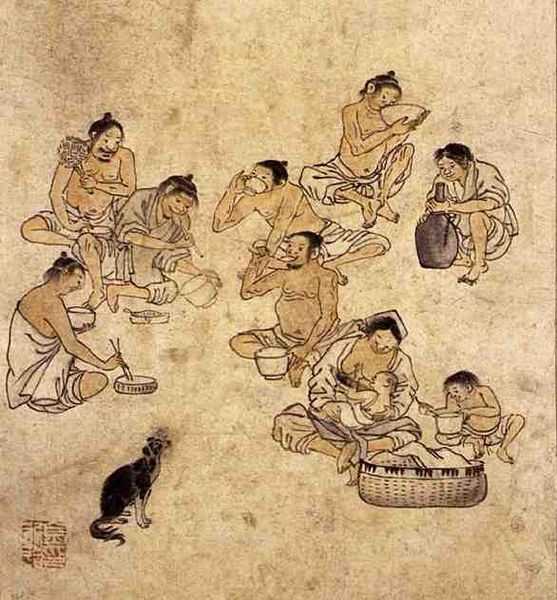

그렇다면 과연 하루 두끼만 먹고 생활이 가능할지 의문이 들 수 있습니다. 과거 식단은 현재와 비교할 때 열량이 낮았을 것이고, 당시 사람들은 몸을 많이 움직이는 농사일을 하다 보니 열량 소모도 컸을 텐데 말이죠.

이때 먹는 것이 새참입니다. 새참은 보통 아침 10시에서 4시 사이에 먹는 간단한 음식으로 감자와 국수 등이 있습니다. 옛날 농부들은 아침 일찍 밥을 먹고 농사일을 하러나갔는데요. 주로 먹는 음식은 보리밥과 된장국, 채소, 나물 등이었습니다. 그런 이유로 농사일을 하다 금세 허기짐이 몰려왔을 테고 새참으로 이를 보충했습니다. 새참은 아침과 저녁 식사 사이에 먹는 이유로 점심과 똑같다고 생각하실 수 있습니다. 그러나 새참은 간단하게 먹는 음식으로 간식에 가까웠습니다.

점심(點心): 마음에 점을 찍는다

그럼 점심은 언제 처음으로 등장한 것일까요? 점심은 당나라 덕산선감 일화에서 등장했는데요. 이를 미루어 볼 때 865년으로 추정됩니다.

점심은 불교에서 유래한 단어로, 불가에서 선승들이 수도를 하다가 시장기가 돌 때면 마음에 점을 찍듯 간식 삼아 먹었던 음식을 뜻합니다. 오늘날의 통상적 의미와 다소 거리가 있어 보입니다. 참고로 중식(中食)은 점심을 가리키는 일본식 한자어입니다.

점심과 관련된 우리나라 최초의 문헌 기록은 1406년 태종실록으로 알려집니다. 해당 문헌을 보면 '심한 가뭄이 계속되자 태종이 관아에서 먹던 점심을 폐하라는 지시를 했다'라고 적혀있습니다. 하지만 이때의 점심도 오늘날 점심과는 다릅니다. 한 끼 식사 개념이 아니라 가벼운 간식을 뜻했기 때문입니다. 점심이라는 단어가 생성된 지 꽤 오래됐지만 아침과 저녁 식사처럼 비중을 갖지 못했습니다. 따라서 삼시세끼도 존재할 수 없었습니다.

근대화·산업화 시기에 생성된 삼시세끼

물론 1700년대 조선 시대에 점심이 식사의 개념으로 사용되기도 했습니다. 순조 때 실학자인 이규경은 해가 길어지기 시작하는 2월부터 8월까지 일곱 달 동안만 점심을 먹기 시작하고, 해가 짧아지기 시작하는 9월의 추분날부터 이듬해 정월까지 다섯 달 동안은 점심을 폐하고 조석 두끼만 먹는다는 기록이 있습니다. 그러나 일시적으로 사용된 단어일 뿐 보편적으로 사용되지 않아 오늘날 점심과는 사뭇 다릅니다.

출퇴근 문화가 시작되면서 점심이 제대로 된 한 끼 식사로 대접받게 되었습니다. 근대화·산업화 시기에 기업은 노동의 효율성을 높이기 위해 다양한 방법을 모색했습니다. 그 과정에서 아침과 저녁 사이에 통일된 식사 시간을 만들었고, 이를 점심으로 불렀다고 합니다. 기업 문화가 일상으로 확대되면서 점심은 본격적으로 사용되었습니다. 오늘날 점심 시간하면 12시를 떠올리는 것도 이런 이유에서가 아닐까요? 그저 식사의 하위 개념인 간식에서 벗어나 식사로 등극한 점심, 이에 따라 아침과 저녁 식사와 함께 삼시세끼가 완성됐습니다.

FARM 인턴 오세민

제작 총괄 : FARM 에디터 홍선표

참고 =

<점심, 네이버 지식백과>

<삼시세끼는 없었다?, YTN 유튜브>

<당연한 '삼시 세끼'? 예전에는 '조석 두 끼'가 기본이었다, 통플러스>

nong-up@naver.com

더농부

[출처] 조선시대 땐 하루 세끼 먹으면 먹보... 삼시세끼는 언제부터?|작성자 더농부

'┏사♡지♡식┓' 카테고리의 다른 글

| 봄을 부르는 꽃! 동백 VS 매화, 당신의 선택은? (0) | 2019.02.22 |

|---|---|

| 알아두면 유용한 농식품인증마크 13가지 (0) | 2019.02.22 |

| 비속어 와이로(蛙利鷺)의 어원과 이규보에 관한 전설 (0) | 2019.02.14 |

| 환단고기 역사서 출간 네이비 지식에 올라온 글 (0) | 2019.02.13 |

| 풀을 곁에 두고 탈진해 죽은 나귀. (0) | 2019.01.26 |